Herzlich Willkommen auf unserer Webseite!

Das Mettinger mineralogische und petrologische Museum ist immer einen Besuch wert.

Aktuell

Das Mineralienmuseum Mettingen ist in mehrere Bereiche aufgeteilt und umfasst mehr als 30 000 Exponate aus den Bereichen:

Bergbau mit Modell und Bergmann

Fossilien

Heimatsammlung (Lagerstättenkundliche Sammlung im Einflussbereich des Bramscher Intrusivs)

Systematische Sammlung

Kristallografie

Mineralien von A – Z

Gesteinssammlung

Schmuck und Edelsteine

Wir weisen auf Sie auch unsere derzeitige Sonderausstellung „Mein Freund der Kieselstein“ – mit der in Mettingen gefundenen Steinaxt, hin.

Wir wünschen einen informativen Aufenthalt auf unserer Webseite und auch gerne auch persönlich im Mettinger Mineralienmuseum vor Ort.

Stein des Monats Oktober 2024 – Rauchquarz.

Das Mineralienmuseum Mettingen präsentiert:

Stein des Monats Oktober 2024: Rauchquarz.

Der Name Rauchquarz weist auf die rauchbraune bis graue Farbe dieser Quarzvarietät hin. Der ebenfalls häufig für die dunkelgraubraune bis schwarze Varietät des Rauchquarz verwendete Name „Morion“ ist auf den römischen Geschichtsschreiber und Naturforscher Plinius zurückzuführen. In seiner Enzyklopädie Naturalis historia bezeichnete er das Mineral als „historia mormorion“. Im deutschsprachigen Raum ging daraus der Name „Morion“ hervor. Der Rauchquarz gehört zu den wenigen dunklen Edelsteinen, die in der Natur vorkommen. Typisch für Rauchquarz sind die Farben gelbbraun, schokoladenbraun, oder auch ein schwärzliches Holzkohlenbraun. Meistens ist brauner Rauchquarz durchsichtig bis durchscheinend. Vor Jahrmillionen wurden Gesteinsspalten und Klüfte von heißen Minerallösungen durchströmt und die natürliche Gammastrahlung aus dem umgebenden Gestein führte zur Färbung der auskristallisierenden Quarze. Dabei wurden Lithium-Aluminium-Ionen im Kristallgitter ionisiert, wodurch ausfallendes Licht braun wirkt. Der seltene Stein wird seit alters her als Schmuckstein in Pyramiden, Statuen und Devotionalien verwendet. Er gilt als Schutzstein gegen Unheil und auch heute noch werden in den Alpenländern Kreuze und andere religiöse Anhänger aus ihm geschliffen. In den Sagen der Druiden in Schottland heißt es, dass die Kraft der Erdgötter im Rauchquarz stecke. Dort gilt er als Nationalstein und ist auch ein beliebter Schutzstein. Bei den Römern ist er der Stein der Trauer, der neuen Willen und Lebensmut verleihen soll. In den arabischen Ländern steht er im Zeichen der Freundschaft und Treue, der bei drohendem Unheil einen Farbwechsel zeigt. Mit der Mohshärte 7 ist der Rauchquarz ein relativ robuster Stein, aus dem neben Schmuck gerne auch Skulpturen hergestellt werden. Große Rauchquarzvorkommen findet man in Russland, Brasilien und Zimbabwe, in der Schweiz, in Spanien, in Schottland und in Australien. Weitere Fundorte sind der Mont Blanc (Frankreich),Idar-Oberstein, Madagaskar, Kongo und Namibia. Esoteriker glauben, dass er für mehr Klarheit und Willenskraft sorge und neue Kräfte und Lebensfreude schenke. Er unterstütze das positive Denken und solle dabei helfen schlechte Gedanken abzuwenden. Außerdem soll der Rauchquarz dazu beitragen, Stress abzubauen und Blockaden zu lösen. Vor neuem Stress und Blockaden soll er ebenfalls bewahren. Als Heilstein wird Rauchquarz eine krampflösende Wirkung nachgesagt. Außerdem stärke er den Rücken und die Nerven. Deshalb kommt er oft bei Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Muskelkrämpfen zum Einsatz. Daneben unterstützt Rauchquarz den Stoffwechsel und die Hormonproduktion. In Wohnungen aufgestellt oder als Schmuck getragen, soll Rauchquarz dabei helfen, negative Schwingungen zu neutralisieren. Durch diese Eigenschaft wird er gerne beim Schlichten von Streit eingesetzt. Auch Elektrosmog soll er abfangen und verringern, sowie vor Strahlung aus Wasseradern schützen. Wie bei allen begehrten Steinen ist auch der Rauchquarz nicht vor Fälschungen gefeit. In den USA werden viele Produkte mit Gamma-Strahlen bestrahlt, um diese zu sterilisieren. Wenn man eine Schachtel mit farblosen Quarzen nur ein paarmal zusammen mit Tomaten über das Förderband laufen lässt, sind die Quarze dunkel und zu Rauchquarz geworden. Für den Verbraucher ist nicht erkennbar, ob die Quarze natürlichen oder künstlichen Ursprungs sind. Berühmt und berüchtigt sind die sogenannten Arkansasquarze. Sollte Rauchquarz aus Arkansas zum Kauf angeboten werden, ist äußerste Vorsicht angesagt.

Text und Bilder: Karin Brinkmann

Stein des Monats September 2024 – Geode

Das Mineralienmuseum Mettingen präsentiert:

Stein des Monats September 2024: Geode

Der Name Geode stammt vom altgriechischen Wort „geodes“ zu Deutsch „erdartig“ ab und bezieht sich auf die Runde, erdähnliche Form des Steins. Als Geoden werden Hohlräume in vulkanischem oder sedimentären Gesteinen, die mit Quarz ausgekleidet sind, bezeichnet. Sie sind wie Wundertüten. Man weiß vor dem Aufbrechen oder Knacken nicht, was man bekommt. Einige Geoden haben Auskleidungen aus kristallinen Quarz. Andere Geoden zeigen im Innern konzentrische Achatschichten. Manchmal ist die Innenfläche mit abgerundeten Massen ausgekleidet, die Fachleute als traubenförmig bezeichnen oder es setzt sich Kieselsäure ab und es bilden sich horizontale Schichten. Einige Geoden haben alle vorstehend genannten Besonderheiten und sind deshalb besonders begehrt. Eine Geode mit einem unvollständig mit Kristallansammlungen verschiedener Art gefüllten Hohlraum bezeichnet man als Druse. Ist der Hohlraum vollständig mit Mineralsubstanz ausgefüllt, spricht man von einer Mandel. Die Bezeichnung Geode wird nicht einheitlich verwandt. Sie steht einerseits für einen rundlichen Hohlkörper, der von einer einheitlichen Gesteinsaußenschicht begrenzt wird, andererseits wird der Begriff Geode auch genutzt, um die Füllung mit mineralischer oder fossiler Substanz im Innern zu bezeichnen. Ein Großteil der Geoden entsteht im Vulkangestein. Innerhalb eines zwischen 800 und 1200 °C heißen Lavastroms lösen sich Gase aus der Gesteinsschmelze und bilden zunächst kleine Gasblasen. Während diese Blasen im heißeren Kern der Lava noch einige Zeit beweglich sind und sich bei ihrer Wanderung in Richtung Oberfläche zu mehr oder weniger großen Hohlräumen verbinden, bleiben sie in den schneller abkühlenden Randbereichen relativ klein mit meist rundlicher oder linsenartiger Form. Der Durchmesser der Geoden kann zwischen einigen Zentimetern und mehreren Metern betragen. Eine der größten bekannten Geoden, die Ende 1999 in der spanischen Provinz Almería entdeckt wurde, ist mit Marienglas ausgekleidet, hat eine Länge von 8 Metern und kann bis zu 10 erwachsene Menschen aufnehmen. Das Alter dieser Geode lässt sich auf 60.000 bis 2 Millionen Jahre eingrenzen. Die untere Grenze wurde durch Karbonat Krusten, die sich im Marienglas abgelagert hatten, ermittelt. Hat der Lavastrom sich auf 400 Grad abgekühlt, kondensiert das vulkanische Gas zu aggressiven, teilweise wässrigen Lösungen, die das umgebende Gestein angreifen und zersetzen. Auf diese Weise entstehen einerseits winzige Verbindungskanäle zwischen den Blasen und im Gestein, andererseits erste Mineralfüllungen in den Geoden aus den Bestandteilen der Lösung. Weitere nachfolgende hydrothermale Vorgänge, die aus den fortgesetzten vulkanischen und tektonischen Prozessen im Erdinneren herrühren, führen die Arbeit der Hohlraumfüllung bzw. Verwitterung fort, bis schließlich nach mehreren zehn bis Hundert Millionen Jahren Drusen mit teilweiser Mineralfüllung und verbleibendem Hohlraum im Zentrum oder vollständig aufgefüllte Mandeln entstanden sind. Geoden können auch im sedimentären Bereich durch austretendes Porenwasser entstehen. Auslöser für den Ausfall des Porenwassers sind pH-Wert- Unterschiede. Die Anlagerung erfolgt meist konzentrisch und spiegelt die wechselnden Ablagerungsbedingungen während der Gesteinsbildung wider. In der Esoterik werden Geoden gern zum Stressabbau und für eine harmonisierende Wirkung eingesetzt. Achatgeoden sollen als Schutzstein Zuversicht und Lebenskraft verleihen. In seelischen Schieflagen sollen sie Geborgenheit und Stabilität spenden. Dem Achat wird nachgesagt, dass er Schlafstörungen mindern und Ängste lindern kann. Außerdem gilt der Achat als einer der stärksten Schutzsteine für Mütter. Schon in der Schwangerschaft soll er die Mutter und das werdende Leben schützen und nach der Geburt die Bindung zwischen Mutter und Kind stärken und inniger werden lassen. Die funkelnden Kristalle, die im Laufe der Jahrtausende in den Hohlräumen gewachsen sind, üben auf Menschen eine besondere Faszination aus. Ob Quarzkristalle, wie der Amethyst aus Brasilien, oder die Coelestin-Geoden aus Madagaskar. Geoden sind auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Text & Foto Karin Brinkmann.

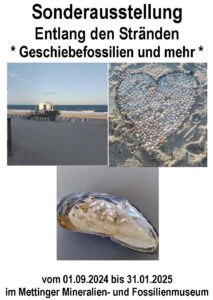

Entlang den Stränden- „Geschiebefossilien und mehr“

Faszination Meer. Erwachsene und Kinder sind von einem Urlaub am Meer und den Strandfunden gleicher Maßen begeistert. Wenn die Flut im Spülsaum die Schätze des Meeres zurücklässt, stolpert der Strandbesucher doch häufiger mal über die ein oder andere kuriose Entdeckung, sei es eine besondere Muschel, eine Schnecke oder sogar eine Versteinerung. Nach dem Ende der Sommerferien nehmen wir das Thema auf und zeigen Strandfunde, um die Erinnerungen wach zu halten und die Zeit bis zum nächsten Urlaub zu verkürzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gerne können Sie auch eigene Strandfunde zwecks Bestimmung mitbringen.

Ihr Team des Mineralien- und Fossilienmuseums Mettingen

Stein des Monats August: Versteinerte Seeigel.

Das Mettinger Mineralienmuseum präsentiert:

Stein des Monats August: Versteinerte Seeigel.

Vom Steinkern zur Wasserwaage.

Versteinerte Seeigel, die in der historischen Literatur auch als Meerigelstein, Knopf- oder Krötenstein sowie Schlangenei bezeichnet werden, gehören wie auch Seesterne und Seelilien zu den Stachelhäutern. In frühgeschichtlicher Zeit und im Mittelalter schrieb man den Seeigeln im Volksglauben magische Kräfte zu. So berichtete Plinius der Ältere von Druiden, die der Auffassung waren, dass Seeigel aus dem Speichel von Schlangen entstanden seien und Zauberkraft besäßen. In Norddeutschland und Dänemark legte man Seeigel in Viehkrippen und Milchkannen, um so gegen Krankheiten geschützt zu sein. Seeigel lebten schon vor 450 Millionen Jahren in den Weltmeeren. Im Meer der Kreidezeit waren sie besonders häufig anzutreffen. Allein in der Rügener Kreide kommen 15 verschiedene Arten vor. Entgegen landläufiger Meinung haben Seeigel keine Schale, sondern ein Kalkskelett. Die Kalkgehäuse der Seeigel sind allerdings in den seltensten Fällen erhalten geblieben. Der überwiegende Teil ist nur noch in Gestalt von Steinkernen zu finden. Wenn Sie sich als glücklicher Finder eines versteinerten Seeigels bezeichnen können, halten Sie also die Schalenreste oder den Steinkern eines Seeigels in den Händen. Aufgrund des Einschlags eines Meteoriten auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán kam es am Ende der Kreidezeit vor 70 Millionen Jahren zu einem Massensterben, von dem alle damals lebenden Organismen betroffen waren. Die Seeigel sanken nach ihrem Tod auf den Meeresgrund und wurden von lockeren Sedimenten überdeckt. Aufgrund von Schlamm und Sand auf dem Meeresboden wurde die Verwesung aufgehalten und die Sedimente in der Umgebung wurden durch Druck verfestigt. Dies führte schließlich zu der Versteinerung des Seeigels. In den Sedimenten zirkulierende, kieselsäurehaltige Lösungen füllten die Schalenreste über viele Jahre und kristallisierten über die Jahre hinweg zu Feuersteinen aus. Für die Bestimmung von Seeigeln ist die Lage von Mund und Afterfeld von Bedeutung. Unterschieden wird in reguläre und irreguläre Formen. Während sich bei regulären Seeigeln der Mund auf der Unterseite und das Afterfeld auf der Oberseite des Gehäuses befinden, sind bei irregulären Seeigeln die Mundöffnung und die Afteröffnung beide auf der Unterseite. Ein Seeigel der besonderen Art sind sog. fossile Wasserwaagen. Bei ihnen kann die Lage des Seeigels im Sediment rekonstruiert werden. Nach dem Tod des Seeigels bildet sich in seinem Gehäuse ein Hohlraum mit einer Luftblase. In diesen Hohlraum sind dann von oben Kalzit Kristalle, die aus den Platten des Seeigels stammen nach innen hineingewachsen. Aus dem mit Sediment gefüllten unteren Teil wächst Ihnen Chalzedon entgegen. Diese beiden Kristallbildungen wachsen so lange aufeinander zu, bis sie den Hohlraum völlig ausfüllen. Dann entsteht eine fossile Wasserwaage. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte findet man versteinerte Seeigel häufig in Form von halbierten Feuersteinknollen. Bei besonders gut erhaltenen Exemplaren ist auf der gewölbten Oberfläche noch die Prägung des fossilen Seeigels zu erkennen: Die strahlenförmigen Zeichnungen, die von der Mitte des Fossils ausgehen, verraten, dass Sie es mit einem echten versteinerten Seeigel zu tun haben! Häufig findet man auch an der Unterseite der Seeigelkerne auch noch Abdrücke. Bei besonders gut erhaltenen Exemplaren sind manchmal die kleinen, spitzen Stacheln des Seeigels zu erkennen. Nur von den langen Stacheln der Tiere sind keine Spuren übriggeblieben: Da diese mit Gewebe verbunden waren, haben sie sich nach dem Ableben der Seeigel schnell zersetzt. Die steinernen Reste von Seeigeln aus der Vorzeit weisen eine große Vielfalt an Formen auf. Sie treten eiförmig, oval oder kugelförmig auf auch die Größe und Farbe der steinernen „Urzeitwesen“ variiert mitunter stark. So manches Fundstück ist bis zu 15 Zentimeter groß und zeichnet sich durch seine graue, weiß-graue oder braune Farbe und bisweilen deutliche weiße Kalkumrisse aus. Häufig sind Seeigel an Nord- und Ostseeküste zu finden. Besonders oft entdecken Sie das beliebte „Urgestein“ an steinigen Naturstränden, zum Beispiel auf Rügen auf einem Spaziergang am Strand von Mukran und an der Kreideküste auf dem Wanderweg vom Ostseebad Binz nach Sellin. Aber auch wer an der Nordseeküste in Deutschland oder Dänemark Urlaub macht, sollte beim Strandspaziergang die Augen offenhalten.

Stein des Monats Juli 2024 Hämatit

Das Mineralienmuseum Mettingen stellt vor

Stein des Monats Juli 2024 – Hämatit.

Der Hämatit hat seinem Namen vom griechischen Wort „haemateios“, was in der deutschen Übersetzung für „blutig“ steht, und darauf zurückzuführen ist, dass er in pulverisierter Form und in dünnen Blättchen eine blutrote Farbe hat. Eine erste Erwähnung von Gesteinen mit dem Namen Haimatites findet man im Werk „Peri Lithon“ des griechischen Philosophen und Naturforschers Theophrastos, welcher von 390/371 – 287 v. Chr. lebte. Plinius der Ältere benutzt den gleichen Begriff etwa 200 Jahre später. Agricola verwendet für den nach 1.700 Jahren immer noch gebräuchlichen Begriff Haematites schließlich das deutsche Wort Blutstein. 1747 taucht bei Wallerius der Begriff Eisenglimmer auf. Etwa in die gleiche Zeit fällt auch die Bezeichnung „Specularit“ aufgrund des Spiegelglanzes der Kristalle abgeleitet wohl vom lateinischen Wort für Spiegel. Der Hämatit ist in der Regel schwarz, braunrot oder schwarzgrau und in polierter Form zeigt er aufgrund des hohen Metallanteils von etwa 65 % einen außergewöhnlichen, spiegelartigen Glanz. Hämatit ist die häufigste natürlich auftretende Form des Eisenoxids. Er bildet sich aus Magma, durch Verwitterung in der Oxidationszone von Erzlagerstätten oder durch Oxidation von Magnesit und gehört zur Mineralklasse der Oxide. Der Hämatit ist weltweit verbreitet und kommt sowohl in sedimentären Lagerstätten als auch als Gangmineral vor. Selbst auf dem Mars wurde Hämatit entdeckt und gilt als Beleg dafür, dass es dort Wasservorkommen gegeben hat. In 2004 wurden durch den Marsrover Opportunist Hämatit Kügelchen entdeckt und als solche bestimmt. In der heutigen Zeit ist Hämatit das wichtigste Eisenerz der Welt mit schier unerschöpflichen Vorräten. Neben seiner Verwendung als Schmuckstein kommt er als Rohstoff für Eisenerz, aber auch als Pigment in der Kunst und in der Industrie zum Einsatz. Schon in der Altsteinzeit ist die Verwendung von Hämatit als roter Farbstoff für Höhlenmalereien belegt. Die schönsten erhaltenen Zeugnisse dieser Epoche vor 18.000 bis 13.000 Jahren v. Chr. sind die Felszeichnungen von Altamira in Spanien sowie von Lascaux in Frankreich. Aus der Zeit der Bandkeramik am Oberrhein, ca. 5.000 Jahre v. Chr., findet man Spuren eines Bergbaus Rötel betreffend bei Bad Sulzburg und im Münstertal des Schwarzwaldes. Hier wurde roter Ocker, der sich aus Hämatit und weichem Ton zusammensetzt, zum Bemalen von Keramik gefördert. Im heutigen Irak, wo Archäologen den biblischen Garten Eden vermuten, findet sich roter Ocker oder Rötel ebenfalls in großen Mengen. Diese „rote Erde“ gilt als der Lehm, aus welchem nach der Schöpfungsgeschichte Adam von Gott geschaffen wurde. Die Etymologie des alten hebräischen Wortes „Adam“ ist gleichbedeutend mit „Mann aus roter Erde“. Die Germanen nutzten Rötel anstelle von Blut, um Runen zu färben und ihnen damit für magische Zwecke Leben einzuhauchen. Die Griechen verwendeten Rötel als Farbe zum wasserfesten Anstrich von Schiffen. Die Römer verschönerten Häuser, Türpfosten und Deckenbalken mit Rötel. In der Renaissance benutzte man Rötel als Zeichenutensil zum Zeichnen von Skizzen, selbst im Barock und Rokoko schätzten Künstler die rötliche Farbe. Rötel wird noch immer von einigen Naturvölkern zur Körperbemalung und bei Bestattungsritualen benutzt. So nutzen noch heute die Frauen der Himba im Norden Namibias Rötel, vermengt mit Tierfett, als Körperpflegemittel. Im alten Ägypten wurde der Hämatit als Schutzstein und Glücksbringer angesehen und oft als Amulett verwendet, um das Böse abzuwehren. Er symbolisierte das Blut der Götter und wurde mit Kraft und Stärke in Verbindung gebracht. Er kam aber auch, wie Funde aus Gräbern belegen, als Spiegel zum Einsatz. In der griechischen Mythologie galt Hämatit als Symbol für Mut, Ausdauer und Schutz und wurde mit dem Gott des Krieges, Ares, in Verbindung gebracht. Auch in anderen antiken Kulturen wie der römischen und der babylonischen Kultur wurde der Hämatit als mächtiger Schutzstein angesehen. In der chinesischen Kultur wurde der Hämatit als Stein der Harmonie betrachtet. Er symbolisierte die Balance von Yin und Yang und wurde oft als Glücksbringer verwendet. In der indianischen Kultur wurde der Hämatit-Stein als Stein der Erdung und Stabilität angesehen und wurde in Heilritualen und Zeremonien eingesetzt. Hämatit wurde seit Beginn der Eisenzeit von den Etruskern auf der Insel Elba abgebaut, die ihm den Namen Eisenglanz gaben. Schon in vorrömischer Zeit waren die Hämatit-Siderit-Erze von Suhl in Thüringen geschätzt. Im Mittelalter entwickelte sich aufgrund der hervorragenden Eigenschaften des Suhler Eisenerzes und der relativ leichten Verhüttbarkeit das Feuerwaffenhandwerk, wodurch Suhl zum Zentrum der deutschen Waffenherstellung wurde. Die wichtigsten Lagerstätten des Hämatit befinden sich in England, Bangladesch, Brasilien, China, USA und Tschechien. Es gibt aber mehr als 9000 weitere Fundstätten, an denen Hämatit bereits nachgewiesen werden konnte. Hämatit soll den Menschen helfen, die Lebensqualität zu verbessern. Er gilt als Mut Spender, der Lebenskraft sowie Lebensfreude schenkt. Außerdem sagt man ihm nach, dass er helfe, Unglück oder negative Einflüsse abzuwenden und Kraftreserven zu erschließen. Neben den Wirkungen auf die Psyche werden ihm vor allen Heilwirkungen auf den Körper nachgesagt. So soll er vor Erkrankungen des Blutes, gegen Blutarmut und Leukämie schützen, den Blutdruck und den Zellaufbau der Organe regulieren, bei Krampfadern, Blutstauungen und Gefäßverengungen helfen, und unter dem Kopfkissen liegend zu einem tiefen und erholsamen Schlaf verhelfen. Aufgrund der Vielseitigkeit von Hämatit haben die Mitglieder der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie ihn zum Stein des Jahres 2024 gewählt.

Stein des Monats Juni 2024: Belemniten

Das Mineralienmuseum Mettingen stellt vor:

Stein des Monats Juni 2024: Belemniten.

Der Name Belemniten leitet sich aus dem griechischen Wort“ belemnon“ ab, was übersetzt Blitz oder Geschoss bedeutet. Maßgeblich für die Benennung war die längliche, Geschoss ähnliche Form. Massenvorkommen von Belemniten nannte man deshalb in vergangenen Jahrhunderten auch Belemniten Schlachtfelder, da man davon ausging, dass es sich um Geschoßüberreste aus alten Schlachten handelte. Schon der römische Dichter Ovid beschrieb in seinem Werk „Metamorphosen“, das von der Schöpfung der Welt handelt, unter der Bezeichnung „Lyncurium“ die Belemniten. Auch bei Plinius dem Älteren fanden Belemniten Erwähnung. In Deutschland bezeichnete man Belemniten auch als Donnerkeile oder Teufelsfinger, die man dem germanischen Gott Donar zuschrieb. Man ging dabei davon aus, dass er aus Ärger über die Menschen Blitze auf die Erde geschleudert hatte, deren versteinerte Spitzen erhalten blieben. Als fossile Überbleibsel findet man vor allem an norddeutschen Stränden und in Kiesgruben noch heute die kegelförmigen, kalkigen Spitzen des inneren Stütz-Skeletts, von Fachleuten Rostrum genannt. An norddeutschen Stränden findet man im Treibgut häufig Sepia-Schalen. Sie sind die Überbleibsel von einer bestimmten Tintenfischart, den Sepien, nachdem sich der Weichtier-Körper zersetzt hat oder gefressen wurde. Manchmal zeigt sich an einer Seite des Tintenfischskeletts noch eine kleine Spitze. Sie entspricht den Donnerkeilen, also dem Körperteil, das man als Fossil des ausgestorbenen Belemniten Tintenfisches finden kann. Donnerkeile galten in alten Kulturen als Heilmittel gegen eine Vielzahl von Krankheiten. So sollten sie als Amulett am Körper getragen bei Hexenschuss helfen, aber auch im gemahlenen Zustand fanden sie als Pulver mit dem Namen „Lapis lyncurium“ in der Medizin als heilendes und vorbeugendes Mittel u. a. bei Blasen- und Augenleiden Verwendung. Ferner galten Donnerkeile als Schutz gegen Blitzeinschläge. Da Blitze nicht zweimal an der gleichen Stelle einschlagen, konnte man sich durch das Mitführen eines Donnerkeils schützen. Während eines Gewitters legte man sie im Haus auf den Tisch. Aber auch gegen den Einfluss böser Geister oder bei Albträumen galten sie als hilfreich. Die Belemniten gehörten wie die Ammoniten zu den Kopffüßern und ähnelten im Aussehen den heutigen Kalmaren. Vorne mit 10 Fangarmen und einem Tintenbeutel ausgerüstet, war der hintere Körperteil durch ein trichterförmiges Innenskelett, dem geschossförmigen Rostrum, geschützt. Es diente gleichzeitig als Gegengewicht zum relativ schweren Vorderteil und ermöglichte somit den Tieren eine horizontale Schwimmlage. An den 10 Fangarmen besaßen sie statt Saugnäpfen Haken. Diese konnten bei den beiden längsten Fangarmen an den Enden bis zu 5 cm groß werden. Sie lebten weltweit in Meeren von 358 bis vor 66 Millionen Jahren. Ähnlich wie Ammoniten werden sie heute als Leitfossilien verwendet und starben zum Ende der Kreidezeit wegen Nahrungsmangel nach einem Asteroideneinschlag aus. Heute geht man davon aus, dass es 1800 Belemniten Arten gab. Belemniten lebten in Küstennähe an der Wasseroberfläche, mieden extremes Flachwasser, sauerstoffarme Verhältnisse und Tiefwasserbereiche, und waren zudem in gemäßigten und nördlichen Breiten häufiger als in subtropisch-tropischen Bereichen anzutreffen. Aufgrund der Wachstumsschichten in den Donnerkeilen, ähnlich den Jahresringen der Bäume, ist es möglich, ihr Alter zu bestimmen. Forscher gehen davon aus, dass Belemniten ca. 4 Jahre alt wurden. Die Größe der Tiere variierte stark. Kleine Exemplare mit wenigen Zentimetern Körperlänge gab es genauso wie Belemniten von 1,5-2,5 Metern ohne Tentakel. Als räuberische Kopffüßer schwammen sie wie ihre lebenden Verwandten durch Wasserausstoß horizontal vorwärts, seitwärts und bei Gefahr auch ruckartig nach rückwärts (Rückstoßprinzip). Die Belemniten ernährten sich von anderen Tieren, wie zum Beispiel Krustentiere oder kleinen Fischen Sie wurden aber auch selbst Opfer von Tieren. Ihre Hauptfressfeinde waren Saurier, Haie und Krokodile.

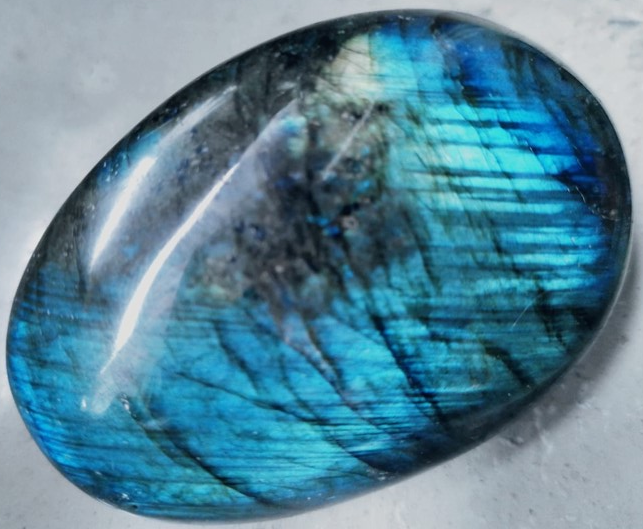

Stein des Monats Mai 2024 – Labradorit

Das Mettinger Mineralienmuseum stellt vor:

Stein des Monats Mai 2024: Labradorit.

Der Labradorit wurde 1770 vom tschechischen Missionar Pater Adolf eher zufällig an der Küste der kanadischen Halbinsel Labrador entdeckt. Die aus Böhmen stammenden Herrnhuter Missionare gründeten auf der waldreichen Halbinsel Labrador viele Siedlungen. 1777 wurde der Stein zum ersten Mal vom Britischen Museum (London) beschrieben. Seinen Namen „Labradorit“ erhielt das Mineral 1832 durch den französischen Mineralogen und Professor François Bedaunt (1787 – 1850) aufgrund des Fundortes auf der Halbinsel Labrador. Eine Legende der amerikanischen Ureinwohner besagt, dass das Polarlicht (Aurora Borealis) einst in den Felsen entlang der Küste von Labrador gefangen gewesen sei. Ein mutiger Krieger befreite es mit einem mächtigen Wurf seines Speeres. So ist das Polarlicht heute hoch im Norden zu sehen, nur einige wenige Strahlen blieben zurück und wurden zu dem Edelstein, den wir heute Labradorit nennen. Umgangssprachliche Bezeichnungen für den Labradorit lauten „Schwarzer Regenbogen“ und „Feuerstein“. Der Labradorit ist ein Plagioklas, eine relativ häufig vorkommende Mineralmischung aus Albit und Anorthit aus der Familie der Feldspate. Er gehört zur Mineralklasse der Silikate und zeichnet sich durch seine beeindruckende Farbvielfalt und seinen starken Labradoreszenz-Effekt aus. Unter Labradoreszenz versteht man das farbenfrohe „Lichtspiel“, das von der Edelsteinstruktur hervorgerufen wird, indem sie das Licht in seine Spektralfarben aufbricht. Wenn der Labradorit bei hohen Temperaturen kristallisiert, sind seine chemischen Strukturen miteinander vereinbar und bilden verschiedene Schichten. Beginnt die Mischung abzukühlen, trennen sich die chemischen Elemente voneinander und erschaffen unterschiedliche Kristallebenen mit unterschiedlicher Tiefe. Wenn Licht in den Labradorit fällt, verfängt es sich in diesen Ebenen und reflektiert von einer zur nächsten. Die Stärke dieser Schichten und die Geschwindigkeit des Lichts bestimmen, welche Farben absorbiert werden. Die Labradoreszenz erscheint als farbige Reflektionen entlang der Spaltungsebenen, wenn das Licht den Edelstein aus verschiedenen Winkeln trifft. Sie ist normalerweise blau, kann aber auch goldene, grüne, violette oder rote Töne annehmen. Der Labradorit bildet sich entweder magmatisch in Dunit, Gabbros, Basalt und Anorthosit oder metamorph in Amphibolit. Wichtige Fundstätten befinden sich in Australien, Kanada, China, Finnland, Indien, Mexiko, Norwegen, Russland, Tansania und den USA. Aktuell ist Madagaskar die weltweit beste Quelle für hochwertigen Labradorit. Labradorite gibt es in unterschiedlichen Varietäten. In den 1960er-Jahren entdeckte man in Finnland den farbenprächtigen, bunt schillernden Spektrolith, der eine seltene Varietät des Labradorits darstellt und der sich durch das volle Farbspektrum der Labradoreszenz auszeichnet. Der weiße, fast durchsichtige Labradorit mit der Handelsbezeichnung Madagaskar-Mondstein oder auch Regenbogen-Mondstein mit kräftig blauem Flächenschiller wird gerne als Imitation für den echten Mondstein verwendet. Ein dritter Vertreter der Labradorit-Gruppe ist der seit 1995 im Handel befindliche Galaxyt, ein schimmernd schwarzes Mineral mit winzigen Einsprengseln von Labradorit, welches auch in Kanada gefunden wird. Anorthosit schließlich ist ein Gestein, das reich an Labradorit ist, und häufig als Stein in der Architektur eingesetzt wird. Er wird unter einer Vielzahl von Namen verkauft, wie „Blauer Granit“ oder „Labradorit-Granit“ und für Küchenarbeitsplatten, Fliesen, Fensterbänke oder Verblendsteine verwendet. Aufgrund seines schönen Schimmers wird Labradorit gerne zu Schmucksteinen und Gegenständen des Kunstgewerbes verarbeitet. Häufig wird er für Schnitzereien und Kameen verwandt. Seine hohe Empfindlichkeit gegenüber jedem Wärmeeinfluss, Säuren und Laugen macht eine Verarbeitung jedoch schwierig. Labradorit ist weicher als Quarz und daher kratzempfindlich gegenüber Staub, der mehrheitlich auch feine Quarzkörner enthält, und daher die Oberfläche des Steins mit der Zeit stumpf aussehen lässt. Das gilt besonders bei mineralischen Bodenbelägen, die Labradorit enthalten. Die größte Menge der im Markt erhältlichen Labradorite sind opak und werden häufig als Cabochon geschliffen und hochglanzpoliert. Im Gegensatz dazu wird der transparente Labradorit in der Regel facettiert. Dem Labradorit sagt man nach, dass er durch seine Farbenvielfalt die Fantasie beflügelt, die Kreativität steigert und das Erinnerungsvermögen stärkt. Ebenso soll er die Intuition schärfen und einen vernünftigen Sinn für die Realität fördern. Des Weiteren soll Labradorit dazu beitragen, die eigenen Gefühle zu intensivieren und veranschaulicht dabei die eigenen Ziele sowie Absichten. Durch seine beruhigende und ausgleichende Wirkung ist der Labradorit der richtige Stein bei einem aufbrausenden Temperament. Er gilt als toller Begleiter in Momenten der Überforderung und hilft uns dabei, „nicht überzukochen“. Auf der körperlichen Ebene soll der Labradorit Beschwerden im Knochen- und Gelenksbereich, wie etwa bei Rheuma, Gicht oder Arthrose lindern. Auch auf das Herzkreislaufsystem und den Blutdruck sagt man ihm Einfluss nach. Neben seiner Verwendung als Schmuckstein und Heilstein eignet sich Labradorit auch als dekoratives Element in Wohn- oder Arbeitsräumen. Seine beeindruckende Farbgebung und das schimmernde Erscheinungsbild macht ihn in jedem Raum zu einem Blickfang und sorgt gleichzeitig für eine harmonische Atmosphäre. Das Aufstellen von Labradorit in Form von Skulpturen, Kugeln oder Rohsteinen kann dazu beitragen eine Umgebung zu schaffen, in der Wohlbefinden und Entspannung gefördert werden.

Text & Foto Karin Brinkmann.

Neue Mineralien und Fossilien

Neue Mineralien und Fossilien für das Mineralogische Museum Mettingen.

Das Bergbaumuseum Ibbenbüren befindet sich nach seiner Schließung im Rückbau. Sämtliche erhaltenswürdige Ausstellungsstücke wurden inventarisiert, dokumentiert, konserviert und eingelagert. Die aus heutiger Sicht nicht mehr benötigten Exponate wurden den Museen in der Region, wie dem Bergbaumuseum Bochum, dem Museum am Schölerberg in Osnabrück, dem Stadtmuseum Ibbenbüren und dem Mineralogischen Museum Mettingen zur Übernahme angeboten. Das Mineralien- und Fossilienmuseum Mettingen übernimmt nun einen Teil der überzähligen Mineralien- und Fossilien aus dem Bestand des Bergbaumuseums Ibbenbüren. Die Exponate sind in der vergangenen Woche im Museum iin Mettingen eingetroffen und werden nach ihrer Registrierung im Rahmen der Sammlung des Bergbaumuseums Ibbenbüren zu sehen sein. Schon heute das Mettinger Museum einen Schwerpunkt Bergbau, der durch die neuen Mineralien- und Fossilien erweitert wird. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Mettinger Museums freuen sich sehr darüber, dass die Exponate des Bergbaumuseums Ibbenbüren in der Region verbleiben, die Erinnerung an den Industriestandort Ibbenbüren und die Geschichte des Kohlebergbaues in der Region ermöglichen und wieder der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.

|

|

Foto 1 Harpo ceras Ammoniten, Lias Epsilon, Holzmaden.

Foto 2 Werner Kohl und Karin Brinkmann vom Mineralogischen Museum Mettingen mit Christian Israel vom Bergbaumuseum Ibbenbüren vor dem Karbonwaldgemälde in der großen Turbinenhalle des Bergbaumuseums Ibbenbüren.

Das Mettinger Mineralienmuseum stellt vor: Stein des Monats April 2024: Coelestin

Das Mettinger Mineralienmuseum stellt vor: Stein des Monats April 2024: Coelestin.

Der Name des Steins des Monats April leitet sich vom griechischem „ceolestis“ ab und bedeutet so viel wie „himmlisch“ oder „himmelblau“, wobei auf die Farbe des Coelestin Bezug genommen wurde. Das Mineral Coelestin ist auch unter den Namen Zölestin, Schützit oder Schätzit sowie als Strontium Erde bekannt, und gehört zur Mineralklasse der Sulfate. Die alten Griechen glaubten, der Coelestin wirke nur dann, wenn man ihn als Geschenk von einem Freund bekäme. Erst dadurch solle er in der Lage sein, alles Böse aus dem Körper zu her auszuspülen. Die Römer nannten den Coelestin Aqua-Aura. Sie schätzten seine Heilkräfte bei Verletzungen, Wunden und seine stärkende sowie beruhigende Eigenschaft auf die Seele. Coelestin bildete sich vor etwa 65 Millionen Jahren im erdgeschichtlichen Zeitalter des Tertiär in Klüften und Hohlräumen von Sediments Gesteinen, wie Kalkstein oder Mergel, oder in Salzgesteinen, und zwar meist in Verbindung mit Anhydrit, Gips, Halit oder Schwefel. Sulfathaltige Lösungen in Verbindung mit Strontium, Barium und Kalzium haben dann die großen und schweren Kristalle geschaffen, die eine sehr große Vielfalt von rhombischen, sehr dicht gewachsenen klaren, hellblauen Kristallspitzen zeigen. Wer Coelestin zuerst entdeckte, ist nicht klar. Offiziell wurde das Mineral 1781 auf Sizilien entdeckt, andere Quellen sprechen von einer Erstbeschreibung im Jahr 1791, wobei der Coelestin aus Belliwood, Blair County, Pennsylvania stammte. Das Mineral wurde Ende des 19. Jahrhunderts in England und Deutschland bergmännisch abgebaut, wobei der Hauptverwendungszweck die Restentzuckerung von Melasse und die Herstellung von Feuerwerk war. Zwischen 1880 und 1920 deckten die Gruben in der Avon Gorge bei Bristol in England 90 % des Welt-Coelestinbedarfs. Dort wurde Coelestin bis Mitte der 1930er-Jahre gefördert. Die einzigen großen, allerdings inzwischen erschöpften Coelestin-Lagerstätten in Deutschland befanden sich bei Giershagen im Sauerland, wo um 1900 rund 10.000 Tonnen reiner Coelestin von besonderer Qualität entdeckt wurde, sowie bei Gembeck im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg, wo noch Coelestin in den 1920er-Jahren abgebaut wurde. Besondere Bekanntheit aufgrund außergewöhnlicher Coelestinfunde erlangten unter anderem die Lagerstätte „Sakoany“ auf Madagaskar (15 cm große Kristalle) und Municipio Muzquiz in Mexiko, wo man bis zu 30 Zentimeter große Kristalle fand. Die bisher größten bekannten Coelestine, blaue Stalaktiten von bis zu einem Meter Länge, wurden allerdings in Argentinien entdeckt. Selbst in Gesteinsproben vom Mond, genauer vom Landepunkt der Luna 16-Mission, konnte Coelestin nachgewiesen werden. In reiner Form ist Coelestin farblos und durchsichtig. Durch Kristallbaufehler entstehen im Coelestin Farbzentren, die dem Kristall seine charakteristische bläuliche Farbe verleihen. Die hellblaue Farbe verblasst nach Erhitzen über 200oC und kehrt nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen wieder zurück. Als Heilstein wird Coelestin eine besonders starke Wirkung zugesprochen. Da er nur noch selten gefunden wird, wird inzwischen Bergkristall mit Gold bedampft, um dieselbe Farbe zu erzielen. Dieser Bergkristall wird ebenfalls als Aqua-Aura bezeichnet und wirkt sehr ähnlich wie Coelestin. Coelestin sagt man nach, dass er unser Leben stabilisiere, uns willensstark und durchsetzungsfähig mache. Die Kristalle sollen uns Mut geben Vorhaben erfolgreich und ergebnisorientiert anzupacken. Coelestin soll Körper und Seele in Einklang bringen und dadurch für mehr Freude, Entspannung und Ausgeglichenheit sorgen. Außerdem soll Coelestin von inneren sowie äußeren Zwängen befreien und Ängste lindern. Coelestin ist ein wichtiges Erz zur Gewinnung von Strontium. In der Stahlproduktion dient Strontium als Legierungselement unter anderem zum Entfernen von Schwefel und Phosphor. Coelestin ist zudem nötig zur Herstellung von Farbstoffen, buntem Glas und Elektrobatterien. Ferner wird es als Strontiumnitrat, -oxid und -bromid zur Rotfärbung von Feuerwerk benutzt. Strontiumoxid mindert die Strahlungsintensität in Bildschirmröhren. Der Einsatz ist in den USA gesetzlich vorgeschrieben. Bedingt durch die weltweite Konzentration der TV-Geräteproduktion sind die USA, China, Japan und Korea die größten Verbraucher von Strontium. Fast der gesamte Strontium Bedarf der US-Glasindustrie für strahlungsarme Bildschirme wird durch Coelestinimporte aus Mexiko gedeckt; fast die gesamte Coelestin-Produktion der Türkei geht nach Korea. Die aktuell größten Coelestin-Produzenten sind Spanien, Mexiko, China, Spanien und die Türkei. Kleinere Coelestin-Förderländer sind Argentinien, Iran, Algerien und Pakistan. Der Abbau von Coelestin in den USA und England wurde eingestellt. Trotz seiner ansprechenden hellblauen Farbe und den schönen oft wasserklaren Kristallen ist Coelestin aufgrund der geringen Mohshärte von 3 bis 3,5 und seiner Empfindlichkeit gegenüber Säuren für die kommerzielle Verwendung als Schmuckstein nicht geeignet. Für Sammler gibt es ihn in Form von Trommelsteinen und Handschmeichlern.

Stein des Monats März 2024 – Sandrose

Das Mineralienmuseum Mettingen stellt vor:

Stein des Monats März 2024 – Sandrose.

Sandrosen gehören zur Gruppe der Mineralien und sind außergewöhnliche Kristallgebilde. Sie bestehen meist aus Sandkörnern, die in einem Kristall aus Gips oder Baryt eingebettet sind. Sie sind rosettenförmig angeordnet und erwecken dank ihrer Form bei Wüstenromantikern den Anschein einer versteinerten Rose. Sandrosen sind auch unter den Namen Wüstenrose, Gipsrose oder Barytrose bekannt, wobei der Name die Zusammensetzung oder die Herkunft angibt. Die wasserlöslichen Gipsrosen entstehen in heißen und trockenen Wüstengebieten unsichtbar im Wüstensand, durch den einsickernden „Tau“ und aus Sulfat reichem, aufsteigendem Grundwasser. Zusätzlich muss ein zirkulierender Lockersand am Boden gegeben sein. Aufgrund der fortschreitenden Verdunstung kristallisiert der in Wasser gelöste Gips aus und bildet zusammen mit dem Sand die charakteristischen, blattförmigen Strukturen. Sandrosen können bis zu mehrere Meter Größe erreichen. Die Kristalloberflächen der Sandrosen sind meist mit feinsten Sandkörnern bedeckt. Je nachdem in welchem trockenen Gebiet und welchem Quarzsand die Sandrosen entstanden sind, können sie in ihrer Form und Farbe zwischen farblos, über weiß, rosa oder braun variieren. Bekannte Fundorte sind die marokkanische, algerische, tunesische und libysche Sahara in Nordafrika, Mexiko, Südspanien, Arizona und New Mexico in den USA sowie Namibia. Unter ähnlichen Voraussetzungen wie Sandrosen aus Gips entstehen auch Barytrosen. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein von Barium in Sandlagern. Die Entstehung der Barytrosen umfasst einen Zeitraum von rund 25 Millionen Jahren und dauert vermutlich heute noch an. Der wesentliche Unterschied zwischen Gips- und Barytrosen ist die Wasserlöslichkeit. Während Gips in Wasser löslich ist, löst sich Baryt in Wasser nicht auf. Eine bekannte Fundstätte in Deutschland ist Rockenberg in der Wetterau in Hessen. Die Barytrosen dort tragen den Namen Rockenberger Röschen. Im hessischen Büdingen gibt es sogar ein Sandrosen-Museum. Die dort gezeigten Exponate stammen überwiegend aus der Wetterau. Neben dem Abbau als Gipsquelle sind Sandrosen beliebte Sammelobjekte. Sie dienen zur Dekoration aber auch als Heilstein. Die Sandrose soll für geistige Stabilität sorgen und Gefühlsausbrüche vermindern. Außerdem soll sie die Konzentration steigern, die Kreativität erhöhen und Vitalität verleihen. Manche Menschen nutzen Sandrosen zur Meditation, um seelische Blockaden zu lösen. Wer einen Raum mit Wüstenrosen dekoriert, „entschärft“ damit die Atmosphäre. Der Stein absorbiert Überempfindlichkeiten und verleiht Gelassenheit. Direkt in Bett nähe aufgestellt soll die Sandrose einen ruhigen und erholsamen Schlaf fördern. Manche Menschen sind von der heilenden Wirkung beispielsweise bei Hauterkrankungen überzeugt. Im Unimuseum in Marburg kann man eine 4 Tonnen schwere Sandrose bestaunen. Viele außergewöhnliche Sandrosen werden in der tunesischen Salzwüste in Tiefen von bis zu 50 Metern abgebaut. Die dort gefundenen Exemplare weisen ein Gewicht von bis zu 6 Tonnen auf. Der abgebaute Gips ist ein technisch bedeutungsvoller Rohstoffe. Bereits im Mittelalter wurden Platten des gut zu spaltenden Gipses der Varietät „Marienglas“ als „Fensterglas“ verwendet. Gebrannter Gips findet u.a. Verwendung als Mörtel, „Stuckgips“ oder zur Herstellung von leichten Zwischenwänden. Als Alabaster wird Gips zu Statuen und Gebrauchsgegenständen verarbeitet. Gips bzw. Anhydrit werden in großem Maße in der Düngemittelindustrie benötigt. Sie kommen aber auch bei der Herstellung von Zement, sowie von Schwefel und Schwefelsäure zum Einsatz.